師弟

「天さん、止めないんですか?」

そう尋ねるひろゆきに、沈黙する天。

赤木しげるのあまりにも重すぎる決断に、“本物の博徒”天は何も言えなかったのである。

「バカな!」

その様子に居ても立ってもいられないひろゆきは、アカギを追いかけて部屋を飛び出した。

玄関に向かうも見つからず、逆方向に踵を返す。

すると、赤木しげるは漆黒の闇が支配する空き部屋でタバコをふかしている。

「ククク…廊下で口論ってのもヤボじゃねぇか。話ならここで聞くぜ」

重い決断をしたばかりとは思えぬ、普段どおりの赤木しげる。

「赤木さんは残ってください!麻雀はチョンボとあがりが重複した場合、あがり優先です。僕の切った白を赤木さんと原田が同時にロンしたんだから、赤木さんの誤ロンのチョンボより原田の国士無双のあがりが優先となるんです。だから飛ぶのは僕です!」

ひろゆきの言葉に、思わず笑いだす赤木しげる。

「ハハハ…!何を言い出すかと思ったら面白いこと言うな。ククク…ひろゆきらしいや」

心から愉快そうな赤木しげるは話を続けた。

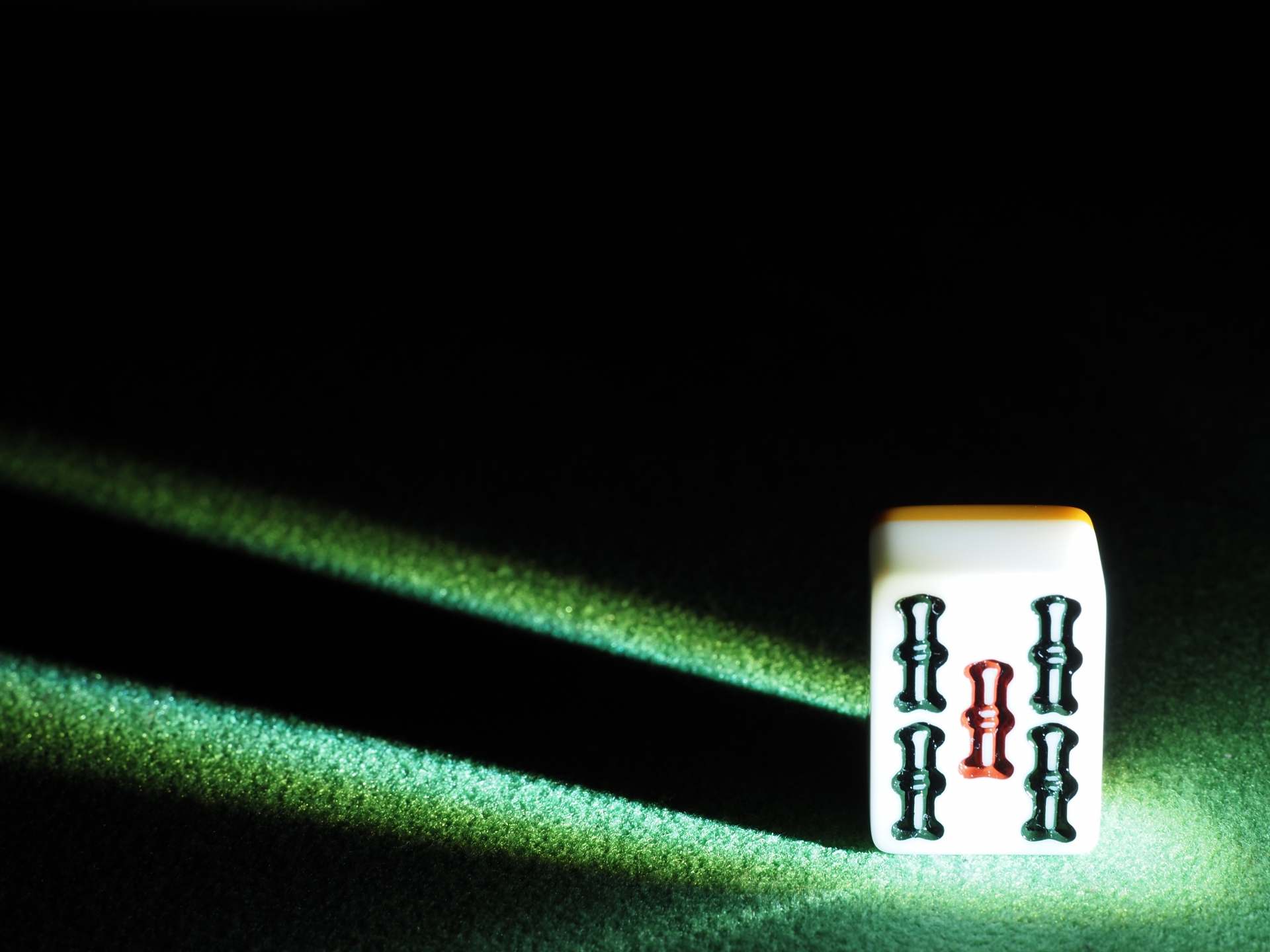

「だがな、今回の場合は白が6枚も出てきて、その牌を5索と定めロンをするという異例・特例の麻雀だ…通常のルールなどとっくに吹っ飛んでんだよ。こういう場合は、その流れの中で決まっていった取り決めが一番重いのさ」

すると、ひろゆきは反論する。

「異例な状況が優先されるなら、なおさら赤木さんが下りる理由がありません!白とすり替えられた牌として5筒が出てきたんです。赤木さんは5筒でもあがれる待ちで、敵の原田もそれを認めていたんです。だから5筒のあがりでよしとする。俺、何か間違えたこと言ってますか?」

全くもって正論である。

「いや…間違っちゃいないさ」

そう答えるアカギに「でしょ…!」とひろゆきは語気を強めた。

訣別の理由

灰皿にタバコの灰を落としながら、赤木しげるは静かに言う。

「だがな、ひろ…俺はいらねぇんだ…そんなあがり」

一瞬、唖然とするも食ってかかるひろゆき。

「赤木さん!何言ってるんですか?いるとかいらないじゃなく、チームとして考えて動いてくれなきゃ…」

その刹那、ひろゆきを制し、赤木しげるは真摯に自分の思いを語り出す。

「ひろ…俺たちは人間の前なんだったかな…?命は繋がっている…随分前から、俺はそんな考えをもつようになった。人間としての俺が滅んだら土くれになって、その後、何千年か経ってまた何かに再生される。海に溶けた微生物か魚か…犬コロか鳥か…だから、俺はいつ死んだって構わない。命は永遠。また再生されるんだからな…」

突然の話柄に立ち尽くすひろゆきに、赤木しげるは言葉を継ぐ。

「ただ唯一問題なのは人間としての俺がくたばった時、この俺の“俺”という気持ち、意識が吹っ飛ぶ…そこが問題だ。つまり、平たく言えやあ…死ぬことは恐くない。いつでも死ねる。俺が恐れるのは俺が俺でなくなること…それだけはご免だ。そこだけは譲れない。分かるか?」

言葉も出ないひろゆき。

「俺は…たとえ勝つにしろ負けるにしろ、赤木しげるとして勝ち、赤木しげるとして負けたいのだ」

赤木しげるという男の神髄を言い表した箴言。

「つまり原田がどうしたとか…そういう他者のことは、もうどうでもいい。ただ、俺が5索と定め、そこに5索がなかったということのみが重要。バカな意地だってことは百も承知。東軍の迷惑も承知…しかし、それでも…俺にはこうすることしかできない。残念ながらな…」

ひろゆきは、赤木しげるの言葉を黙って聞くよりなかった。

所感

あの“神域の男”赤木しげるが、道半ばで退場するという波乱の展開。

その結末を一体どれほどの読者が予想しえたであろうか。

この「東西戦」は、東と西の裏プロたちが莫大な利権と誇りを賭けた檜舞台である。

とりわけ、晩年に差し掛かった赤木しげるにとって、おそらく最後となる真剣勝負なのだ。

にもかかわらず、最後まで“赤木しげる”としての矜持を貫き通し、この大舞台から自らの意志で退場したのである。

赤木しげるが語った死生観。

「命は繋がっている」というくだりを聞いた時、私は晩年の赤木しげるに感じた良い意味での変化の理由が分かった気がした。

死を恐れない狂気の精神を宿した若き日。

往時の赤木しげるは、こんな壮大な生命の繋がりなど考えてもいなかったに違いない。

きっと、あの時代を経て晩年に至るまでの間に様々な経験を積み重ね、数多の「生と死」を見つめてきたことが“神域の男”の心境に変化をもたらしたのだろう。

赤木しげるが語りし「俺は…たとえ勝つにしろ負けるにしろ、赤木しげるとして勝ち、赤木しげるとして負けたいのだ」という思い。

名言・金言の宝庫である「アカギ」及び「天」の作中で、私が最も深い感銘を受けた箴言こそ、この言葉なのである。

これほどまでに、赤木しげるの矜持を体現したセリフはないからだ。

この“不世出の勝負師”の集大成を書きたいという思いに駆られ、延々と「赤木しげるの物語」を認めてきたと言っても過言でない。

どんなにレートが高くても、たとえ命がかかっても、決して己を曲げることなき信念。

最後の場面、赤木しげるはひろゆきの窮地を救うため、未だ見えざる牌にロンをする。

もし、自分の読みが外れた場合はチョンボによる罰符で、この場から退場することを意味するにもかかわらず…。

そして、雀箱から出てきた“5筒”は単にアカギのあがり牌というだけでなく、あの百戦錬磨の原田が赤木しげるの迫力に呑まれ、思わず言質を与えてしまった牌である。

後日、天が「俺なら迷わず残る!」と言ったように、敗北を認め消えゆく決断をする者など、赤木しげるしか見当たらない。

私は、赤木しげるの生き様を反芻する。

赤木しげるという男はある意味、他人との勝ち負けを競ってきたというよりも、ただ只管に己と戦っていたように感じる。

いや、己と戦っていたというよりも、己の矜持・信念だけは決して譲らないというべきか。

私は赤木しげるを見るにつけ思い出す。

高倉健の「何をやったかではなく、何のためにそれをやったかである」という名言を。

ひろゆきが切った白に対する推定ロン。

結果だけを見れば、赤木しげるは5筒でもあがれることに加えて原田の失言もあり、本来退場する必要などない。

だが、「何のためにそれをやったか」に照らし合わせると…。

赤木しげるは、あくまでも“5索”の1点に的を絞ったのである。

つまり、「白とすり替えられた牌が“5索”である」ということのみを証明するために、推定ロンを行った。

その“5索”が割を喰った牌と認定したからには、違う牌が出た以上、赤木しげるからすれば何が出ようが負けなのである。

赤木しげるは以前、「血道をあげて築いた勝負の結果は、何があっても否定してはいけない」と言っている。

まさしく、その公言を遵守した。

我々凡夫は“長い物には巻かれろ”とばかりに、状況が変わるとすぐに前言を翻す。

だが、赤木しげるは決して自分の口から発した言葉を反故にしない。

赤木しげるの言葉は常に己の信念に根差しており、その発言を違えることは、すなわち己の矜持を踏みにじることになるからである。

要するに、良くも悪くも言動に一貫性がある。

だからこそ、我々凡夫は赤木しげるに憧憬の念を抱くのだろう。

あの日、あの時、信念を貫くことが出来なかった後悔を、赤木しげるという巨星が放つ閃光に重ね合わせて…。

赤木しげるは負けてなお、我々の心を掴んで離さない。

ある意味、これほど赤木しげるの最後の闘牌にふさわしいシーンはないだろう。

とても敗北の二文字を喫したとはいえない結末。

しかし、己が矜持と信念を守るため、自ら最後の大舞台から退場する花道は何とも赤木しげるらしい。

最後にもう一つ。

赤木しげるは、やはりここで退くべきだったと感じたのは私だけであろうか。

偶然という名の必然を味方につけ、「不合理こそギャンブル」と言い切った若き日の赤木しげる。

その“神域の男”が偶然に翻弄され、不合理に散った今こそが、まさしく引き際のタイミングだと感じたからだ。

最後まで赤木しげるとして戦い、赤木しげるらしさを全うした。

その赤木しげるの佇まいに、私は深い感動と感銘を受けるのみである。

コメント